[原创]《诗经》竟然用昆虫来形容女性美?!

所属学科:全部学科发布时间:2016/3/9 15:26:30来源:壹学者

关注"壹学者"微信服务号(my1xuezhe)了解更多学术动态

引子:《诗经》中有很多描写女性美的作品,其中最新奇的比喻,并非鲜花等植物或星月等天体,而是以天牛的幼虫、蛾、蝉和蝎子等昆虫来形容女性美。这听起来并不恰当,那么古人究竟为何要作此比喻呢?

说到《诗经》中的美,可谓丰富多样,有服饰美、音乐美、劳动美,还有描写人的美。在描写人的美中,最引人瞩目的是《诗经》对女性美的表现。说到这,我们很容易就能想到《诗经·周南》中的《桃夭》,全诗如下:

桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。

桃之夭夭,有蕡其实。之子于归,宜其家室。

桃之夭夭,其叶蓁蓁。之子于归,宜其家人。

正如《诗经》研究专家程俊英、蒋见元所说的,这是一首“贺新娘”的诗,诗歌以春天盛开的桃花比喻出嫁的新娘,全诗色调明朗、格调活泼,洋溢着喜庆的气息。

以花来表现女性之美貌,今天已经不觉得新鲜,因为用的次数太频繁了。单就《诗经》而言,以花体现女性美的诗歌就有不少,除了上述《桃夭》之外,还有如《诗经·郑风·有女同车》,这首诗分别以“舜华”“舜英”来比喻女子容貌之美。舜,即木槿,“华”同花,指花朵,“英”也是指花。《郑风》里还有《出其东门》也是以花来体现女性美的,诗以“荼”(指英荼)的柔美来比喻女子。另外还有《野有蔓草》《泽陂》等等。

体现女性之美,除了我们非常熟悉的花草等植物外,还有以日、月和星星等天体来比喻女性美的,在《诗经》中有《东方之日》《月出》和《绸缪》等,其中比较典型的是《陈风·月出》:

月出皎兮。佼人僚兮。舒窈纠兮。劳心悄兮。

月出皓兮。佼人懰兮。舒忧受兮。劳心慅兮。

月出照兮。佼人燎兮。舒夭绍兮。劳心惨兮。

通常认为这是一首月下怀人的诗歌,以月光的皎洁明亮来比喻女子姣好的容貌。

但无论是用花,还是用月亮来比喻女性美、传达相思情,在古诗中是常见的现象。总之,我们对这些已不觉得新奇了。那么,《诗经》中最新奇、最吸引人的比喻是什么呢?是以昆虫比喻女子之美。

蝤蛴、螓、蛾与女性美

以昆虫来体现女性的美,最典型的例子莫过于《诗经·卫风·硕人》了:

硕人其颀,衣锦褧衣。齐侯之子,卫侯之妻。东宫之妹,邢侯之姨,谭公维私。

手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。

硕人敖敖,说于农郊。四牡有骄,朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退,无使君劳。

河水洋洋,北流活活。施罛濊濊,鳣鲔发发。葭菼揭揭,庶姜孽孽,庶士有朅。

这首诗是“卫人赞美卫庄公夫人庄姜的诗”,诗共有二十八小句,每七小句可视为一小段,第一小段首先介绍了庄姜的身份,并对她的形体作了粗线条的描绘。从诗中可以看出,庄姜身材修长,她穿着华贵的锦衣,并披着外罩(即褧衣)以抵挡尘土,她是齐庄公的女儿、卫庄公的妻子,是齐国太子的妹妹,邢侯夫人的姐妹,谭国公侯是她姐妹的丈夫,其出身之尊贵,由此可见。接着,诗的第二小段便对庄姜的美貌进行了细致而传神的描写,前面五个小句是静态美的刻画,后两个小句则是动态美的展现。这段外貌描写历来受人称颂,可谓描写女性美的经典片段,至今仍常被引用或者借用来赞美女子。

我们注意到,这一小段的前面五个小句是静态美的描写,其中,涉及了三种昆虫。这三种昆虫分别在这两个句子中:“领如蝤蛴”与“螓首蛾眉”。显而易见,这三种昆虫就是:蝤蛴、螓与蛾。

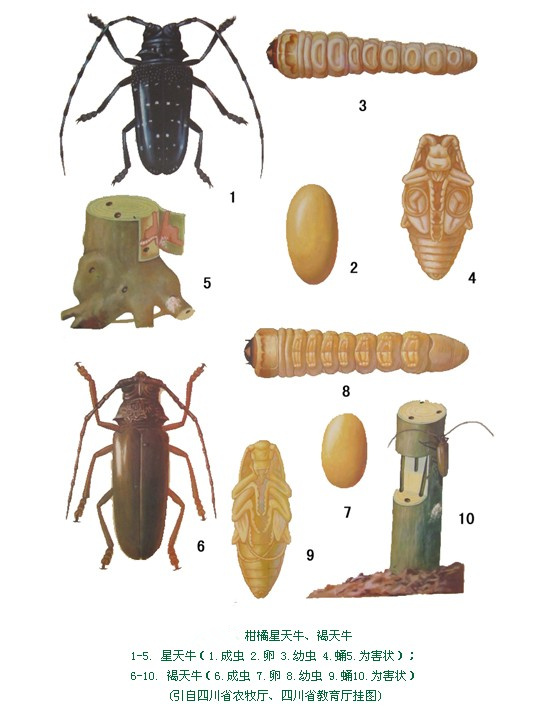

蝤蛴是什么?是指天牛的幼虫。蝤蛴又名木蠹,身长、圆而内外洁白。古人以脖子长、圆而白为美,所以用天牛幼虫来比喻庄姜的脖子,旨在说明其美。

图1:蝤蛴为天牛的幼虫,如图中标注的3、8所示

今天,这种比喻几乎已经不用了,因为今人对于昆虫的看法与古人大不相同,现代女性要是看到天牛幼虫,大都会吓一跳,并避而远之,但是我们的祖先却用它来比喻女性脖子的修长洁白,可见今人对于昆虫的看法和感情与古人十分不同。

古人除了用天牛幼虫来比喻美女脖子之外,还用螓来比喻女性额头的美。螓是蝉的一种,其特点是额宽广,几与其体同大。“螓首”是说庄姜的额头像蝉一样宽广美丽。

图2:螓为蝉的一种

除了额头用昆虫来“媲美”之外,庄姜的眉毛也与昆虫沾上了边儿,古人以蛾的触须来比喻女子弯曲细长的双眉,这种用法至今仍能用到、听到,如“蛾眉”。

蛾即蚕蛾,“其触须细长而弯曲”,它有一对细长弯曲而且十分对称的触须,古人认为蛾的这对触须非常漂亮,所以用它来形容庄姜的双眉之美。又有写作“娥眉”的,“娥”本来是单独使用,指美好的容貌,“娥眉”原来也是指美丽的双眉,后来它也代指容貌美丽的女子。今天,我们仍然以“娥眉”(或“蛾眉”)来指代美丽的女性,可见这一比喻的生命力之强。

图3:蛾即为蚕蛾

上面这首《硕人》向来被推为描写女性美的经典之作,大家也比较熟悉。而《诗经》中还有一首诗《小雅·都人士》,是以蝎子来赞美女性的发型。

蝎子与女性头发有什么关联?

《都人士》这首诗,通常认为是写一位男子在仰望着自己心中爱慕的贵族女子时,用充满爱意和欣赏的笔调对女子的衣着、体貌进行了细致的描写,全诗如下:

彼都人士,狐裘黄黄。其容不改,出言有章。行归于周,万民所望。

彼都人士,台笠缁撮。彼君子女,绸直如发。我不见兮,我心不说。

彼都人士,充耳琇实。彼君子女,谓之尹吉。我不见兮,我心苑结。

彼都人士,垂带而厉。彼君子女,卷发如虿。我不见兮,言从之迈。

匪伊垂之,带则有余。匪伊卷之,发则有旟。我不见兮,云何盱矣。

对于这首诗的主旨,有很多说法,比如《毛诗序》认为旨在讽刺,朱熹《诗集传》则认为是怀旧诗,而程俊英、蒋见元则认为这首诗写的是“都人士”(男,即诗人本身)和“君子女”(女,名为“尹吉”)的互相欣赏与思慕。无论持何种看法,各家都不否认这首诗重在描写人的外貌和服饰。下面就来说说本文所要论述的重点——“卷发如虿”。

“虿”指的是蝎子,它们的尾巴天生是翘起来的,呈一个小小的弧形,弯得很自然、很漂亮。古人注意到了蝎子的这个特点,并认为这是美丽的。这里的“卷发如虿”,说的就是头发尾部卷曲,呈现出向上翘起的形状。那么,“卷发如虿”中这弯起的是脑后的头发呢还是鬓发?这就涉及了古代女子的发型了。服饰史专家周汛、高春明考证认为:“史前社会的妇女,一般不懂得挽髻,大多蓄发不剪,披搭于肩。”根据他们的研究推测,先秦时期妇女的发式主要是披发或者发辫。而据相关出土文物以及中国人的发质,自然的披发或者发辫一般不会产生发尾卷曲、上翘程度如蝎尾的效果。

图4:虿即为蝎子

在《都人士》里出现了两次发型的描写——“绸直如发”和“卷发如虿”,这两种发型特征都是写同一个人的,即君子女。古代女子脑后的头发以稠黑浓密垂直为美,绸直的“发”应该是指脑后的头发。所以,发端翘起“如虿”的部分应是卷曲上扬的鬓发。古代妇女很重视鬓边的一小撮头发,剪裁出多种形状,而弯钩式的鬓发则是其中的一种。这种鬓发发型就很像弯曲而翘起的蝎子的尾部。

程俊英和蒋见元亦明确指出《都人士》中描写的重点和细节:“诗人如何写尹吉呢?重点是在她的头发上着墨。她的头发是密直的,两鬓像蝎尾似的往上翘,翘得自然闲雅。描绘了这位少女不加修饰的天然美。”

图5:该图与文中所述不符,姑且借此感受一下“卷发如虿”

由于《都人士》“卷发如虿”的深远影响,后世便有了“虿发”这个名称,指女子头发末梢上卷的发型,亦泛指蜷曲的头发。大家都知道,蝎子的尾部是天然翘起的,而人类的头发要是想弯出一个稍稍向上翘的、两边都对称的鬓发发型的话,肯定要花一些工夫,用今天的话说,要到理发店去才行,所以相对来说,古人认为蝎子的尾部天然翘起,是很美丽的,也让人羡慕。于是古人就用蝎子的尾部翘起这一特点来比喻和赞美女子美丽的翘起的鬓发,借此表达喜爱和欣赏之情。所以可以说,“农耕文化中的自然崇拜,与其说是对自然之神的崇拜,倒不如说是对生物所具有的那些人类所缺乏的特性的崇拜”。

虽蝎子的尾巴与女性鬓发形似,但众所周知,蝎子有毒,文学中的蝎子,通常也被用作恶与毒的象征。所以有人认为《都人士》旨在讽刺,对于这一点,闻一多早有精彩的发言:

“但是,如果你肯推敲下去,你也许要疑心,一位公孙是何等的尊严,被比作一条野兽(狼),不嫌亵渎吗?这又是你现代人的过虑了。比如我说,有一位女郎,居然美到这样:脖子细长细长的,像一条某种白色幼虫,或者头发的样式像蝎子尾巴似的往上钩着,这不要把你吓得连汗毛都竖起来?可是,当诗人唱着“领如蝤蛴”(《卫·硕人》)或“卷发如虿”(《小雅·都人士》)的时候,你知道,他是在用着他最奢侈最得意的语言来歌颂他所爱慕的女子。这种隔离式的思维习惯,似乎也是一件遗失了的传统,而为现代人所缺乏的。在“诗人”看来,以蝎尾比妇人的发,所讲的本只是蝎尾与发的形状,为什么要牵连地问到妇人的德性与蝎的德性有无相似之处呢? ”

他们为什么要在昆虫身上找“闪光点”?

那么,《诗经》究竟为什么喜欢用蝎子、蝉、蛾、天牛幼虫等来赞美女性呢?这就要从《诗经》产生的时代环境中寻找原因。

先秦时代是以农业生产为主,人们“日出而作,日落而息”,他们吃的、穿的、用的几乎都直接来源于大自然,并通过自己的劳作而获得。不仅是老百姓,士大夫也要参加一定的农业生产劳动,正如有的学者指出的那样,“农业是周人的兴国之本,故周人对农业尤为重视,周代统治者不管是上层的贵族,还是下层的小吏,就连天子每年都要亲自参加几次劳动”。由此,我们可以肯定,《诗经》的作者无论是上层贵族,还是普通民众,都在农业生产劳动中熟悉了大自然的生态环境,久而久之,便对大自然产生感情。从《诗经》中对大自然的丰富而生动的描写,我们也可以看出这一点。先秦时代的人们朝夕和大自然相伴,对大自然中的万事万物感到十分亲切,他们用自然名物比拟人,用天牛幼虫,用蛾,甚至用蝎子来赞美女子。在今人看来,这似乎有些难以理解,但是古人确实在大自然中的虫类、兽类身上找到了“闪光点”,哪怕他们知道蝎子有毒,也能在蝎子身上发现并肯定其美丽之处,所以,为何《诗经》比兴句中多用草木鸟兽等自然名物呢?其因主要在于农耕文化环境的影响,这也决定了古典文学作品中包含着深厚的生态美学思想。

生态文艺学提倡诗人“自然写作”,呼吁创作者和研究者发掘内在于文学作品中的大自然价值和精神意义。而在生态文艺学研究方面,《诗经》具有很高的价值,从以上对女性美与昆虫的论述中我们已经看出了这一点。《诗经》的作者从大自然中获取美感,获得审美的愉悦,并且以大自然中的花草树木虫鸟作为镜子,以映照人的美丽,从这些花草树木虫鸟中,我们看到了古人的审美观,他们的审美和大自然息息相关。今天,习惯了高楼大厦、柏油马路的人们,已经很难体会到,《诗经》中把昆虫和女性美联系起来,表达的其实是男性对女性带着泥土气息的怜爱。

(来源:人大复印报刊资料《美学》2013年10期。内容经编辑删改。机构转载请联系获得转载授权。)