信息技术课程核心素养体系设计问题讨论

李艺,钟柏昌

(南京师范大学 基础教育人才培养模式协同创新中心,江苏南京 210097)

电化教育研究,2016年第4期

[摘 要]构建基础教育课程核心素养体系应有方法论的自觉,从学科本质的追问开始是合理的选择,信息技术课程核心素养体系的构建亦是如此。基于对核心素养和计算思维内涵的理解,可以将核心素养刻画为由学科思维层、问题解决层和双基层构成的“三层结构”,将计算思维划分为对象与管理、设计与制作、合作与协作、系统与工程、规则与安全、伦理与道德等六组平行且互有关联的思维类别。如此,以计算思维为横向维度,以核心素养为纵向维度,便可形成一个6*3的信息技术课程核心素养框架。

[关键词]信息技术课程;核心素养;计算思维;三层结构

[第一作者简介]李艺(1956-),男,山东临沂人,南京师范大学教育科学学院教授,教育技术学博导,研究领域:中小学信息技术课程、教育管理信息化、教育游戏研发与应用、教育技术哲学。E-Mail:yilisd@163.com。

一、核心素养体系设计中的方法自觉问题

当前基础教育课程改革正在围绕核心素养体系的构建而不断深入发展。一般意义上的“学生发展核心素养”,是自整个基础教育的各个方面共同抽象出的一般道理:1)是从各个学科及基础教育的各个方面抽象而来;2)对各个学科有“上位”意义上的指导性。从其形成(得到)方法的合理性上说,它面向“学生发展”这一主题,直接从整体意义上的“学生发展”开始把握。而指向学科的“学科核心素养”则不同,它应该以彰显学科特定价值为指向,其设计过程,必须从对学科本质的追问和把握开始。从这个意义上说,两者的研制方法有所不同:前者是以面向社会各个方面开展的普遍调查为基本手法,后者以对学科本质的追问为基本手法。

事实上,以包含计算机科学在内的信息技术上游学科智慧的积累,为信息技术课程开始“基础”、“本质”、“核心”的追问提供了最好的支持。这种追问,并不是与课程建设理念的新发展(后现代、解构)背道而驰,从本质把握开始,是信息技术课程找寻自我价值的必然追求。实际上,信息技术课程对自身“基础”“本质”“核心”诸问题的追问从来都没有开始过,或者说远远没有完成。即便其他成熟学科,也一直未曾放弃对学科基础、本质、核心的完善,基础教育各学科逐渐增多的探索上游学科思维的趋势即是一种重要体现。[]

随之而来的问题是,以何种方式对学科本质进行追问?学科核心素养作为一个体系,应该由若干元素组成。换句话说,我们要使用一组元素来对目标概念进行诠释。在这种情况下,这组元素所构成的体系,必须满足“正交完备”的基本条件。所谓正交,即其中每个元素以某种关系相连结,地位等同,有相对独立的意义;所谓完备,即基于这些元素,对目标概念的描述是全面的。当然,人文社会科学中的正交完备,不同于自然科学中的正交完备,各个元素间,总归会有些边缘交叠,对元素描述的理解不同,也会导致体系内涵理解的变化。这是人文社会科学中问题的当然特征,我们要有这方面的自觉意识,要学会处理,合理把握。

信息技术课程之核心素养体系不仅要能满足形而上的规则要求,它还必须接地气,因为它肩负着直接指导实践的责任。这要求所设计出的信息技术课程之核心素养体系在教材编写、教学实施等课程建设和实施的所有环节,均指向明确,易于理解,易于执行。从另外一个方面说,学科核心素养体系不仅是专家学者的,还是教研员的和一线教师的。

二、信息技术课程核心素养体系构建的思路及一种方案建议

我们在前期研究的基础上,提出了核心素养的“三层结构”,即学科思维层、问题解决层和双基层。[]作为一个框架结构,它可以为构建每个学科的核心素养体系提供指导,本文即尝试在其指导下构建一个信息技术课程核心素养体系,以说明学科核心素养体系构建的方法,也借此启示中小学信息技术课程走向内涵式发展道路。

之所以认为核心素养的“三层结构”是一个可取的分析工具,在于它将技术本质与关于人的发展价值较好地融合到一起。核心素养的研究工作已开展数年,很多学者参与其中,但多在延续OECD和欧盟的热情和样式,在研究方法及方法合理性的思考上,显然非常不足。“三层结构”的初衷,就是既希望从OECD和欧盟核心素养研究成果中汲取营养,又帮助我国基础教育界关心核心素养的同行们尽快走出OECD和欧盟的樊篱,走出自己的方法论道路。一方面,“三层结构”强调学科核心素养的获得要从对学科本质的把握开始,另一方面,“三层结构”形成了一个完整系统,分层表达了人的发展所需要的基本要素。

在具体的操作思路上,仅有“三层结构”还不够,还需要采用若干核心概念建立起能够反映学科本质的关键节点(脉络),这些核心概念又可以分为两级:第一级为主题名称,相当于勾画核心素养的基本范畴,构成对学科全部内容负责的完备体系;第二级为主题内容,用来刻画每个主题的核心内容。在此基础上,将这些核心概念均匀分布在核心素养的“三层结构”的框架上,使之形成具有层次结构的核心素养体系。

当然,这些核心概念的产生应是一个审慎的过程,需要进行充分的讨论才能得到。以第一级主题名称为例,符合要求的核心概念必须对本主题有最强的概括性,不仅对学科内容、学科本质、学科价值的说明效果最强,而且对应足够丰富的内容,可进行学段内容切分,切分后所得内容仍较充实和均衡。为确保主题分类的清晰性和完备性,这样的概念应该统一取自某层面的概念,如学科思维层的概念。在此基础上,再提炼出该主题中最靓、最令人印象深刻的概念作为主题的名称。

关于信息技术一般本质的讨论由来已久,我们更是在《教育研究》连续有两篇文章对其大众化取向进行了讨论[][]。进一步的观察发现,信息技术大众化带来了一个显而易见的本质特征:一般性,它是每个大众皆可掌握的特性,指称的是基础,也是可以由此及彼、相互迁移的基本概念、操作和方法的总和。当我们继续揣摩当下信息技术发展新动向的时候,我们发现信息技术的融合和发展不仅催生了信息社会、知识社会形态,而且推动了科技创新模式的嬗变,创新2.0正逐步浮出水面并引起科学界和社会的关注。这种科技创新模式的发展给我们带来了新的视野,从中我们看到在大众文化取向和精英文化取向的相互交锋中,信息技术日益展现出其另外两个独特魅力:开放性和社会性。由此,我们得到了信息技术三个基本特征,其中,一般性强调技术工具在操作上的特点,开放性强调技术进步的一种内在精神,社会性强调技术环境在社会交往上的价值。从“科学技术社会(STS)”的视野看,一般性和开放性描述的是科学和技术,一般性更倾技术,开放性更倾科学,而社会性则最倾社会。在这个意义上说,一般性、开放性和社会性的三维本质描述方法是正交完备的,也是相互影响、彼此交融的。可见,以一般性、开放性和社会性三个维度对信息技术的文化特征进行归纳,形成了鲜明的不同于其他文化工具的本质特征。[]

当然,作为一种教育科目,信息技术课程不仅要体现信息技术的一般特征,更要关注的是具有这些特征的信息技术将对人的发展产生何种影响,或者说,信息技术的这些基本特征将如何内化为人的一种核心素养?目前世界范围内有关计算思维(Computational Thinking)的讨论提供了回答这一问题的思路。计算思维概念的风靡,肇始于2006年卡内基·梅隆大学计算机科学系主任周以真(Jeannette M. Wing)的界定,如今,计算思维正在受到基础教育界的广泛重视。自周以真以来的所有努力中,有两个引人注意的发展方向,一是努力地使计算思维的解读通俗化,二是努力拓展其作为一种思想工具的更多的价值。例如,ISTE和CSTA联合制定的中小学计算思维课程框架中,明确将计算思维定义为解决问题的一种过程。[]Resnick则认为计算思维是一种特别重要的表达形式,“编程就像写作,是一种表达方式,也是开发新的思维方式的入口”;[]他相信对于更多的人来说,计算思维意味着经常运用计算媒体表达自己的一种手段,计算的力量体现在它允许人们通过各种媒体表达和展现自己,因此,计算思维意味着能够创建、建立和创造展示物,需要频繁使用计算媒体。[]

深入观察计算思维概念,可以发现它发自计算机科学,先是用于描述计算机科学中的思想及方法,而走向更加广阔的社会视野之后,逐渐演化为一个围绕作为主体的“人”而展开,成为一个由科学思想而致的关于人的内在品质刻画的概念,因此才导致更加广泛而且重要的社会意义和教育意义。本文对它的意义确认,即从这里开始,将其视作信息技术之于人的核心素养的主体部分。

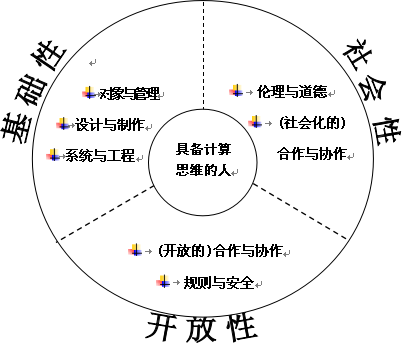

在参考既往所有研究的基础上,我们将计算思维当作“学科思维”,并在此基础上进行核心素养设计,于是得到六组平行且互有关联的思维类别:对象与管理、设计与制作、合作与协作、系统与工程、规则与安全、伦理与道德。其中,对象与管理、设计与制作、系统与工程与信息技术的一般性本质直接相关,伦理与道德、社会化的合作与协作与社会性紧密相关,规则与安全、开放的合作与协作与开放性紧密相关,如图1所示。

图1 信息技术课程核心素养六大主题关系图

同时,结合前述核心概念的提取方法,我们以计算思维为横向维度,以核心素养的“三层结构”为纵向维度,形成了如表1所示的信息技术课程核心素养框架。

表1 信息技术课程核心素养框架

|

|

主题1 |

主题2 |

主题3 |

主题4 |

主题5 |

主题6 |

|

学科 思维 |

对象与管理:对象、关系、结构、环境 |

设计与制作:载体、创意、结构、形象 |

系统与工程:抽象、建模、复用、迭代、折中 |

规则与安全:规则、标准、协议、安全 |

合作与协作:共建、共享、共赢、共存 |

伦理与道德:伦理、道德、价值、法规 |

|

问题 解决 |

文件管理、小型数据管理、大型数据管理、大数据与数据挖掘、信息鉴别 |

科学计算可视化、数据可视化、信息可视化、知识可视化、信息艺术化 |

结构化程序设计、面向对象程序设计、工程设计与管理、批处理 |

信息活动的组织与调控、系统安全维护、通讯协议与数据交换标准 |

表达与欣赏、交流与协调、 质疑与反思、竞争与合作 |

负责任的使用技术、分析技术发展价值、分析技术事件的伦理道德与法制 |

|

双基 |

属性与关系、抽象与层级、存储与查找、抽样与调查、统计与分析、数据库操作 |

对象、层、路径、时间轴与帧、构图、色彩、比例、图例、数量关系 |

对象、指令、数据、事件、并行、程序结构,传感、物理结构、系统理解、工程方法 |

基于规则或标准的自主行为、信息保护、数据传输、网络搭建 |

交流与协作的工具、方法和模式、行动者与社会网络、信息传播 |

知识产权、隐私保护、网络礼仪、网络成瘾、技术依赖症、不良信息 |

三、本方案的核心素养内容详述

针对表1所示框架,笔者尝试对表1所示信息技术课程核心素养的具体内容进行描述,因是探讨性论述,故未做学段上的分野。

1.对象与管理

信息技术中的对象与管理,说的是基于数字化对象的管理思想和方法。对象可能是数字化设备,也可能是计算机文件,还可能是文件中的构成元素。对象是构成信息系统的基本单位,但对象并非孤立的存在物,每个对象均有其特定的时空属性,并由此形成了对象间的各种强弱关系,进而构成了具有一定结构特征的组合体,这种对象属性和关系的表示需要借助抽象思维进行数学抽象或模型构建。任何对象又总是处在某一特定的时空环境当中,并可能随着时空环境的变化而发生变化,因此,有关对象的管理总离不开对象所处的软硬件环境。

培养学生的对象与管理的观念和能力,是学生理解信息世界,畅游信息社会的基础。通过学习,使学生具有对象视野和管理思维,能够将信息世界中的存在物作为对象化的存在加以观察和管理,具备理解和管理对象世界的基本观念和基本方法,并从对象管理中获益。

主要表现:

(1)“双基”。了解不同信息环境和不同抽象层级中的对象和对象模型;理解对象的时空属性,以及基于对象属性构成的相互关系;掌握基于属性与关系的信息获取(抽样与调查)和加工方法(统计与分析);理解不同对象的属性管理和运行管理的一般特征;熟悉对象的存储方式与查找策略;初步了解基于数据库的对象管理与操作的方法;理解基于大数据的知识发现的工作机制及其特征。

(2)问题解决。能根据需要获取文件和数据,并从文件和数据的时空属性出发提取分类管理的线索,利用资源管理器、电子表格、数据库、管理信息系统等工具手段实现信息的管理、提炼与分析;能够比较多种信息源,评价和鉴别有效信息。

(3)学科思维。具备对象视野和管理思维,能够将信息社会中的现象置于对象、关系、结构、环境之中加以观察和管理,不仅能够将信息世界中的存在物作为对象化的存在,而且懂得如何去驾驭和管理对象世界,懂得以关系和动态的视野去观察对象的存在方式。

2.设计与制作

设计与制作特指借助数字化工具将抽象的信息对象加工成可视化的视觉对象。从信息表达的角度看,抽象思维主要采用文字符号或数学符号方式进行抽象表达,而可视化思维则重在运用形象化的视觉符号展示客观世界。只是将可视化思维局限于多媒体作品的制作是不够的,它还广泛存在于各种可视化技术当中。从朴素的使用视觉符号到可视化技术有一个发展过程,完成这个重要转变的是计算机技术的使用。[]如今,可视化技术的大家庭中包括了科学计算可视化、数据可视化、信息可视化等一系列分支,一些新的热点如知识可视化、思维可视化等正在形成。在这些具体分支中,科学计算可视化和信息可视化是两个重要代表,前者是可视化技术的第一次出现,后者将可视化技术扩大到非数值、非物理空间和高维领域。

随着可视化技术的不断发展和应用,可视化思维不仅成为计算机科学家的基本素养,也成为具有广泛科学意义和社会意义的思维方式,因此,具备可视化思维,能够设计与制作可视化作品的能力,也是青少年应该具备的素养。

主要表现:

(1)“双基”。认识不同工作面板中的不同对象,能够对对象进行恰当的选择和编辑等操作:从对象的并发执行和可重用思想出发,理解对象的意义和用途;从对象的时间属性出发,理解以路径、帧、时间轴等为表征的对象运动变化的思想并会进行编辑操作;从对象的空间特征出发,理解构图、色彩、比例、图例、数量关系等技术与艺术手段并能够进行编辑操作。

(2)问题解决。能根据需要,将抽象或隐晦的信息以结构化、形象化的方式表达出来,包括将物理空间数据可视化(科学计算可视化),或将非物理空间数据可视化(数据可视化),或将可量化的非数值型信息可视化(信息可视化),或将不可量化的信息可视化(知识可视化);能够根据表达需要,设计创意,以富有美感的方式表达信息(信息艺术化)。

(3)学科思维。理解层、路径、时间轴、构图、图例等的技术思想和一般性;具备设计思维,能够根据信息表达需求,选择合适的载体,从创意、结构、形象等方面入手设计和评价数字作品;具备表达和创造意识,能够认识到创建、建立和创造展示物是表达和展现自己思想和个性的重要途径,理解从单纯的数字产品的消费者转变为兼有数字产品制造者角色的社会意义,能够以更为主动的心态参与信息的传播与交流。

3.系统与工程

工程思维主要体现在构造系统(软件系统或软硬结合的系统)的活动中,因此,系统与工程是一对紧密的对偶概念。工程思维在计算思维中占有极为重要的位置。周以真认为,计算思维是数学思维和工程思维的互补与融合:计算机科学在本质上源自数学思维,因为像所有的科学一样,其形式化基础是建筑于数学之上的;计算机科学又从本质上源自工程思维,因为人们建造的是能够与实际世界互动的系统,需要在受现实条件约束的环境中思考如何设计、评估大型复杂系统,而不能只是数学性地思考。[]

一个具有系统和工程观念的公民,应该理解软件系统和硬件系统的基本工作原理,能够以工程思维理解和指导特定系统的开发过程,尊崇基于工程方法的科学决策和实施过程,减少线性思维和经验主义、主观主义、理想主义、本本主义的影响。

主要表现:

(1)“双基”。理解基于“程序-指令-数据”框架下的编程概念,如对象、属性、方法、指令、运算符、数据、事件、并行、程序结构、算法等,掌握面向对象程序编写的基本方法;了解基于冯·诺依曼结构的计算机系统的核心组件与工作原理,理解“输入-存储-处理-输出-控制”之于信息系统的一般性,知道系统论的基本概念和思想,知道“系统”含义的普遍性;理解基于“控制-传感-结构”框架下的机器人运作原理,知道常用的传感器及其使用方法,掌握控制简易机器人的基本方法,了解机器人的基本物理结构和传动机制,能够使用3D打印、3D雕刻等新技术设计结构件;理解基于“工程-设计-管理”框架下的模块化、结构化、自顶向下逐步求精、快速原型法、计算机仿真、软件复用、测试与调试等软件工程设计方法,以及统筹与折中、成本与效益等工程管理思想。

(2)问题解决。能够根据需求分析,建立数据模型和问题解决模型,设计算法,创作趣味游戏或解决日常生活与学习中的简单问题;能够利用递归、模块化、结构化、自顶向下逐步求精、快速原型法、计算机仿真、软件复用、测试与调试等软件工程设计方法优化程序结构、提高开发效率;能够根据实际需求出发,设计创意,搭建简易机器人解决问题;能够根据实际条件与需要,选择或开发合适的信息化工具实现问题的批处理或自动化处理;初步尝试解决“工程”开发过程中的矛盾与冲突,运用统筹与折中、成本与效益等工程管理思想优化软件或智能装置的开发过程。

(3)学科思维。认识迭代思维的一般性并理解其普遍价值,理解递归、模块化、结构化、自顶向下逐步求精、快速原型法等软件工程设计思想并体会到其在思想意义上的普遍价值;理解软件复用的基本方法与一般性,能够认识到标准化构件及其复用之于提升工程质量和效率的重要性;理解抽象与建模是实现自动化求解的基本方法,能够认识到抽象与建模是人类认识和改造世界的基本方法;理解在时间和空间之间、在处理能力和存储容量之间、在成本和效益之间、在利与弊之间进行折中的思维方法,认识到为满足系统的可实施性而对系统设计中的技术、方案进行取舍的必要性。

4.规则与安全

信息系统是一种人造系统,信息交流与共享活动是基于信息系统开展的“人—机—人”之间的互动。作为一种人造系统,信息系统的运作及其信息交换过程依赖于人工构建的系统结构和交换规则(标准、协议),这种结构和规则显然具有一定的不完备性和主观性,系统缺陷在所难免。因此,理解并遵守系统规则和警惕因系统不完备性可能带来的安全风险,是客观认识信息系统和开展信息交流活动的两个基本前提。所谓没有规矩不成方圆,没有规则就没有安全,对于社会行为如是,对于信息技术环境下的信息交流活动和信息系统自身的运行亦同。

对于信息社会公民,应该理解并遵循信息系统的基本规则、标准和协议,以及构筑于这些规则、标准、协议之上的信息安全,能够客观评价特定信息系统和信息交流活动的规范性、安全性并识别可能的安全风险,能够基于系统规则和信息安全设计管理制度和开展信息活动。

主要表现:

(1)“双基”。能从标准与规则的角度,知道通讯协议和信息保护机制,了解常见的网络类型、硬件组成和搭建方法,理解建立信息活动规则或设备使用规则的重要性;能从“信息孤岛”的涵义与成因出发,理解数据交换标准的必要性,并了解常见的数据交换标准;能从信息系统的不完备性角度,知道常见的影响信息安全的因素,掌握信息安全保护的基本方法和原则;能从网络信息使用的自由与限制关系出发,理解信息安全之于社会安全与稳定的重要性;能从国际关系和利益博弈的角度,理解信息安全之于国家安全的重要性。

(2)问题解决。能够搭建局域网络实现信息资源的共享;能建立规则,设计、组织、实施和调控有效的信息活动,或制定安全、健康、有效的使用设备的规章制度;能够分析和解决信息安全隐患,在重要信息被侵害时能采取恰当的补救措施;有强烈的网络系统安全意识,能够发现网络系统中可能出现的一些比较明显的安全漏洞。

(3)学科思维。了解规则、标准、协议是实现网络信息交流与共享的核心要素,是确保信息安全的重要保障;理解信息安全之于个人、社会、国家的重要性和警惕性;理解信息系统的不完备性、信息活动主体的主观性和信息安全事件的频发性的事实及其相互关系。

5.合作与协作

合作与协作是人类社会持续发展的基石,也是人的一种基本生存方式;信息技术的发展,提供了突破时空限制的合作与协作支持机制,拓展了人们开展合作与协作的时空范围,提供了方便、快捷的合作与协作方式。信息技术学科里面的合作与协作主要说的就是基于计算机和网络的合作与协作。

身处信息社会中的公民,一方面作为行动者,需要掌握网络交流、共享与协作的基本的精神和方法,主动参与基于计算机和网络的合作与协作活动;另一方面作为观察者,需要获得剖析网络结构和网络信息传播的基本能力,初步获得认识网络社会的世界观和方法论。

主要表现:

(1)“双基”。熟练掌握常用同步/异步信息交流、共享和协作工具的使用,理解其与传统交流和协作方式的异同与融合,有跨文化交流和跨群体合作的意识;能从对象的属性与关系出发,理解在线社交网络的构成与结构;能从行动者的交互模式出发,理解基于在线社交网络的人际交流和交往方式,了解信息的链式传播和爆发式传播的特点,知道网络舆论的产生、发展与变异过程;从网络信息交往方式对人际交往方式的影响出发,理解数字化生存的基本生活状态,批判性理解其社会价值。

(2)问题解决。能够依据需要选用网络工具和平台开展合作学习与协同工作;能够在表达自己与欣赏他人观点的基础上合理质疑与反思,学会协调不同观点形成共识;能够处理好合作与竞争的矛盾,形成稳定、高效的合作关系;能够初步分析网络信息的传播意图和传播路径;能够观察和分析特定社交网络的产生、发展与演变过程。

(3)学科思维。理解合作与协作是人类社会持续发展的基石,也是人的一种基本生存方式,进而理解基于计算机和网络的合作与协作是信息文化意义上的现代人的基本内在品质;理解网络社会与现实社会的融合与冲突,本质上是传统文化与信息文化之间的融合与冲突;理解共建、共享、共赢、共存等开放的信息文化精神,理解这些精神之于网络交流、共享与协作的必要性和重要性;能够在网络社交与合作的过程中发展能力和积累社会资本,恰当利用网络营销获得健康的社会化身份。

6.伦理与道德

科技伦理是指科技活动中人与社会、人与自然和人与人关系的思想与行为准则,它规定了科技使用者和创造者应恪守的价值观念、社会责任和行为规范;而道德也指向科技活动的思想与行为准则,但强调以善恶为判断标准的行为,强调“善”的行为规范应内化成为人的内在品质。与法规相比,伦理与道德都缺乏强制性。在信息技术学科中强调的伦理与道德素养也可称之为信息伦理与道德,主要用于描述信息技术条件下的社会规则的变化或新规则的生成,及其背后隐藏的价值判断与价值反思。

信息伦理与道德虽然是一个相对上位的概念,但绝不是空洞无物的概念。一个具有信息伦理与道德素养的公民,既有对规则的遵守和对技术价值的尊重,又有对新的可能规则的思考与自觉,还有对技术负面价值的反思与追问。

主要表现:

(1)“双基”。了解知识产权保护的重要性,了解信息活动相关的法律法规;知道网络社会中的不道德和不符合技术伦理的行为;懂得基本的网络社交礼仪;能够识别和抵制不良信息;知道网络成瘾、游戏成瘾、技术依赖症的危害,能够客观评价信息技术的发展及其社会价值。

(2)问题解决。能够客观评价知识产权保护的重要性,了解知识产权壁垒的成因、影响与对策;能够遵守与信息活动相关的伦理道德与法律法规,负责任地使用信息技术;能够针对特定技术事件,分析其背后的伦理、道德与法制问题;能够针对新生技术,展望其对社会发展、科技进步和日常生活的可能影响。

(3)学科思维。理解信息伦理与道德是指信息技术条件下的社会规则的变化或新规则的生成,及其背后隐藏的价值判断与价值反思;理解信息伦理与道德素养,既有对规则的遵守和对技术价值的尊重,又有对新的可能规则的思考与自觉,还有对技术负面价值的反思与追问。能从信息伦理与道德的角度,理解信息社会中个人对社会所应承担的义务和责任,理解规范与约束人的技术使用行为的必要性,在应用信息技术的具体过程中,能遵守相关的法律法规和道德规范,养成负责任地适用信息技术的意识和习惯;能辨证地认识信息技术对社会发展、科技进步和日常生活学习的影响,感悟与内化信息伦理与道德,形成积极、健康的技术观和价值观。

四、小结

我们从信息技术课程的学科本质出发,围绕信息技术的一般本质及其之于人的影响(计算思维),借助“三层结构”,初步构建了信息技术课程的核心素养体系。整体而言,这个体系方案具有如下有点:一是关于信息技术课程内涵的分解较为清晰,二是各主题内容分布比较均匀,三是对信息技术课程内容实现了完整的覆盖,四是对信息技术课程内涵的刻画比较深刻。当然,这绝不是一个完美的绝对正确的方案,作为一个参照,我们期待有更加合理的方案出现,持续推动信息技术课程的健康发展。

【参考文献】

[]钟柏昌,李艺.计算思维的概念演进与信息技术课程的价值追求.课程•教材•教法,2015(7):87-93.

[]李艺,钟柏昌.谈“核心素养”[J].教育研究,2015(9):17-24.

[]李艺,张义兵.信息技术教育的双本体观分析[J].教育研究,2002(11).70-73.

[]李艺,殷雅竹.中小学信息技术教育的文化内化问题[J].教育研究,2001(10):57.

[]李艺,钟柏昌.信息技术课程内容建设三元本质说[J].课程教材教法,2011(2):74-79.

[]ISTE & CSTA.Operational definition of computational thinking for K-12 education,http://csta.acm.org/Curriculum/sub/CurrFiles/CompThinkingFlyer.pdf, 2011:1.

[] NRC. Report of a workshop on the scope and nature of computational thinking, Washington,D.C.: National academies press, 2010:13.

[] NRC. Report of a workshop on the pedagogical aspects of computational thinking, Washington,D.C.: National academies press, 2011:67-69.

[]童劲松,蔡青.科学计算可视化现状及发展趋势[J].计算机科学,1995(4):1-4.

[]Wing J. M. Computational thinking. Communications of the ACM, 2006(3):33-35.

Discussion on the Design of Key Competencies System of ICT Curriculum

LI Yi, ZHONG Bai-chang

(Collaborative Innovation Center for Talent Cultivating Mode in Basic Education, Nanjing Normal University, Jiangsu Nanjing 210097)

[Abstract] The design of key competencies system in basic education is in need of the methodology consciousness. To do that, it is necessary to question the essence of discipline. On the premise of thorough discussion, we defined key competencies as three layers including the first layer of basic knowledge and skill, the second layer of problem-resolving, and the third layer of discipline thinking. The computational thinking was also divided to six groups of thinking, such as objects and management, design and make, cooperation and collaboration, system and engineering, rules and safety, and ethics and morals. Thus, a 6*3 key competencies system of ICT curriculum was constructed based on the horizontal dimension of computational thinking and vertical dimension of key competencies.

[Keywords] ICT Curriculum; Key Competencies; Computational Thinking; Three-dimensional Framework

[Authors] Li Yi,professor and doctoral supervisor of School of Education Science,Nanjing Normal University;Zhong Baichang,Ph.D.,associate professor of School of Education Science,Nanjing Normal University (Nanjing 210097)