基于核心素养的Scratch程序设计教材设计思路解析

朱凤惠1,钟柏昌1,王苏明2

(1.南京师范大学教育科学学院;2.南京市天妃宫小学)

本文发表于《中国信息技术教育》2016年第10期。

既有研究和实践表明,Scratch程序设计是广受小学生欢迎的一门课程,但究竟应该传递何种教育价值,如何更好的发挥这种教育价值,尚需要开展进一步的研究和实践,其中教材的设计是关键一环。根据河北省中小学信息技术电子教材(以下简称“冀教版”)的编写计划,本小组承担了冀教版小学Scratch分册的开发工作,借此专题,向各位同行简要介绍本册教材的设计思路。本册教材安排在小学五年级上学期,共计16课时,其中第14-16课时为选修课时。本册所选用的软件是Scratch 2.0版。

一、目标定位:核心素养

Scratch是由麻省理工学院(MIT)媒体实验室研发的一种图形化的面向儿童的简易编程工具。Scratch语言的设计理念是“想象——编程——分享”,其设计意图不是为了满足青少年程序员的培养,而是帮助学生发展学习技能,培养创造性思维。我们认为,Scratch的这种定位,非常符合当前基础教育课程改革中的“核心素养”理念。

所谓核心素养,可以刻画为三个层次:最底层的“双基指向”(简称“双基层”),以基础知识和基本技能为核心;中间层的“问题解决指向”(简称“问题解决层”),以解决问题过程中所获得的基本方法和基本态度为核心;最上层的“学科思维指向”(简称“学科思维层”),指在系统的学科学习中通过体验、认识及内化等过程逐步形成的相对稳定的思考问题、解决问题的思维方法和价值观,实质上是初步得到学科特定的认识世界和改造世界的世界观和方法论[]。具体到本册教材,我们认为需要传递给学生的核心素养也可以从上述三个层次进行描述。

以核心素养的三层结构为指引,我们试图将上述核心素养渗透到了每个单元和每节课中,表1列出了整册教材的内容构成和每个单元所承载的核心素养。

表1 冀教版小学Scratch程序设计核心素养分布表

|

单元 |

课时 |

核心素养 |

|

剧场,我来了 |

第1课:梦想剧场 |

双基:理解脚本与角色的关系;初步了解程序的三种基本结构;学会对角色进行相关操作;理解角色与造型的关系;学会不同的事件触发方式。 问题解决:能够使用Scratch功能模块搭建简单的脚本;能够根据问题选择适当的程序结构;学会对任务进行简单的分析。 学科思维:体会面向对象的程序设计思想;体验迭代和一题多解的思想;通过对Scratch中各个控件接口的观察,体验标准化思想。 |

|

第2课:演员招聘 |

||

|

第3课:各有绝活 |

||

|

故事,我来演! |

第4课:猫和老鼠 |

双基:了解舞台属性及坐标的含义;掌握多个控件的使用方法;掌握角色运动的不同控制方式;掌握条件语句的使用方法;理解随机数的含义。 问题解决:能够利用循环结构和变量解决问题;能够利用不同的方式触发对象事件;能够针对任务需求选择适当的方法控制角色的运动。 学科思维:体会抽象与建模的意义;体验迭代和优化的思想;通过“广播与接收/监听机制”,更好的体会面向对象编程的重要思想。 |

|

第5课:小螃蟹寻宝记 |

||

|

第6课:狐假虎威 |

||

|

游戏,我做主! |

第7课:吃豆子 |

双基:学会颜色和角色侦测控件的用法;掌握克隆体控件的使用方法;理解变量的概念;学会标志变量的应用。 问题解决:能够利用变量及循环结构实现自动计数功能;能够利用循环结构实现游戏所需要的功能。 学科思维:通过游戏制作的过程,体验抽象与建模的思想;体验迭代与复用的思想;了解Scratch功能模块中积件组合的规律,体会Scratch自避免语法错误的优势;通过对程序的测试与调试,体验从简单到复杂的完整游戏规划过程。 |

|

第8课:飞行特训 |

||

|

第9课:狼来了(1) |

||

|

第10课:狼来了(2) |

||

|

第11课:狼来了(3) |

||

|

软件,我设计! |

第12课:投票器 |

双基:掌握变量的使用方法;进一步熟悉条件分支的使用。 问题解决:利用Scratch模拟解决实际问题;根据需求,综合运用多种程序结构搭建脚本;体验使用不同角色或脚本,达到相同目的的过程。 学科思维:通过变量的递增与递减,体会自动化思维;体验模块化思想;体验迭代与优化的思想。 |

|

第13课:简单小画板 |

||

|

第14课:智能倒车 |

二、内容选择:知行并举

通过上述核心素养的描述,不难发现,本册教材在课程目标上不仅注重学生对于基础知识的掌握,更注重其应用能力的培养,即体现了知能课程“知行并举”的理念。因此,在本册教材内容的选择上,我们也力图践行这一理念,避免“重理论轻实践”式的知识灌输或“重实践轻理论”式的技能训练。

根据知能课程理念,课程内容涉及两大类知识:一类是涉及事实、概念以及规律、原理方面的“陈述性知识”,一类是涉及技能以及策略方面的“程序性知识”。所谓知行并举,就是要做到陈述性知识(理论导向)和程序性知识(行动导向)并重。[]体现在教材中,就是要选择那些能够建立两者联系的内容作为教材的内容,并将其通过具体的活动设计紧密联系在一起,避免孤立的理论知识学习和孤立的技能训练。本册教材中,除了初始的一两节课外,其他课时的内容均实现了理论导向知识和行动导向知识的整合,在此以第8课《飞行特训》为例进行说明。

例1:第8课《飞行特训》节选

基础知识:侦测模块“碰到‘角色’”的使用方法;直到型循环的使用方法;克隆体控件的使用方法。

基本能力:能够用不同的方式控制角色的运动;能够结合“碰到角色”控件、“变量”控件、直到型循环搭建脚本实现功能;学会通过克隆体控件简化程序。

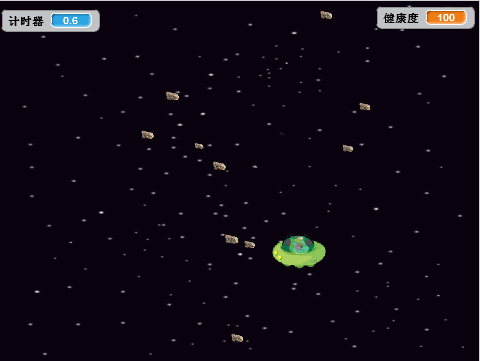

任务设计:小猫驾驶飞行器飞行,在有限空间躲避若干无序飞行的障碍物,若飞行器被击中4次,游戏结束。飞行器的生存时间越长,训练完成度越好。游戏界面如图1所示。

图1 飞行特训

想一想和做一做:

1.在星空背景下,使用“侦测颜色”控件来侦测飞行器是否与障碍物碰撞合理吗?

2.我们在活动中设定的是“若飞行器被击中4次,游戏结束”,如何来判断飞行器是否被击中了4次呢?

3.空间中的障碍物并非只有一个,如果将每一个障碍物都作为一个角色来看待的话,需要在Scratch中添加多个角色,过于繁琐。有没有更好的方式来解决这一问题呢?

【案例解析】在这个任务中,所有的“基础知识”和“基本能力”都是通过“想一想和做一做”整合在一起的。例如第一个问题,我们希望飞行器能够在飞行的过程中侦测到空间里的障碍物,并躲避。可能会有同学想到用已经学习过的“颜色侦测”控件来侦测障碍物,但经尝试发现并不能很好的达到侦测目的,因为障碍物的颜色并不是纯色。与“颜色侦测”控件不同的是,“碰到角色”控件是针对某一角色进行侦测,侦测条件更准确,更符合任务要求。通过比较两个控件,在程序修改过程中掌握“碰到角色”控件的使用方法。在第二个问题中,需要引入变量,而要使变量能够记录不断变化的飞行器被击中的次数,则还需要结合直到型循环控件的使用,这样的设计便将变量的功能和赋值、循环条件的判断和执行融为一体,不仅利于新概念的理解,也利于其迁移应用。最后一个问题的提出,能够自然引出新控件“克隆体”的使用,能够帮助学生理解“克隆体”简化程序的优势。

三、内容设计:聚类思想

在具体教材内容的设计层面,我们主要以聚类思想为指导设计教材内容的整体框架和章节结构。聚类化课程设计思想,就是依据某种线索组合一系列教学项目,形成具有内在联系、具有螺旋上升和发散结构的教学单元,循序渐进地展开课程。根据已有研究,大致有三种聚类方式:以相似的功能聚类,以相似的目标聚类,以相似的技术思想聚类。[]

在本册教材中,以“实例制作”为线索,构成宏观层面的单元体系结构,由易到难按“初识篇(基础知识与技能)—故事篇(设计小动画)—游戏篇(开发小游戏)—软件篇(开发小应用程序)—拓展篇(虚实结合,体验声音交互)”分别聚类设计各单元课时,如表2所示。

表2 冀教版小学Scratch程序设计单元聚类表

|

单元 |

主要内容 |

聚类线索 |

|

一、剧场,我来了! |

理解脚本的含义,掌握Scratch语言的基础知识和基本操作。 |

以Scratch操作的基本方法为线索聚类 |

|

二、故事,我来演! |

了解角色控制的两种常用方式——面向鼠标移动和按键控制,以及角色间的通信——广播与接收控件。 |

以角色的控制方式为线索聚类 |

|

三、游戏,我做主! |

顺序结构;分支结构及其控件的使用;循环结构及其控件的使用。 |

以程序的三种基本结构为线索聚类 |

|

四、软件,我设计! |

变量;模块化程序。 |

以自动化思维为线索聚类 |

|

五、声控,我也会! |

硬件控制、声音交互。 |

以交互为线索聚类 |

在课时层面上,主要采用了以相似的目标类聚课程内容的方式,即使用不同的技术工具解决相同的问题。如例2所示。

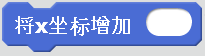

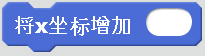

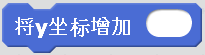

例2:如何将角色移动到某个具体的位置?

方法1:使用

控件。方法2:使用

控件。方法3:使用

和

控件。案例解析:上述三种方法均是将角色移动到具体位置的常用方法,区别在于方法2比方法1和方法3多了时间的限制,是在规定时间内完成位置的移动,更加适用于对于时间控制比较严格的情景;而方法3则是有针对性的分别对xy坐标进行修改来达到位置移动的目的。即,三个方法均能实现相同的功能,但在使用时就要求学生能够根据实际需要选择合适的工具。例如在第4课《猫和老鼠》中,上述三种方法均有所出现,但使用却有不同。在任务一“贪吃的小老鼠”(如图2所示)中,小老鼠要吃到桌上的蛋糕,很明显需要将小老鼠移动至蛋糕的位置,三种方法均能达到目的。但在“小老鼠吃蛋糕”任务中(如图3所示),我们的要求是帮助小老鼠吃到沿途的美食,而且这些“美食”都是在水平和竖直路径上,这时小老鼠在吃第一个蛋糕时,可以只修改它的x坐标,即只使用

控件;在吃第二个蛋糕时只修改它的y坐标,即只使用

控件。据此简单操作即可完成任务,避免了使用其它两类控件需要同时修改xy坐标的繁琐。

图2 贪吃的小老鼠

图3 小老鼠吃蛋糕

四、内容呈现:生活化与结构化

1.教材内容的生活化呈现

生活化即回到学生的生活世界,从学生经验出发渐进地引入新的概念。知识的学习和掌握是有规律的,既要遵循知识的学科逻辑,又要遵循学习者的年龄与心理逻辑,更要遵循知识的生活逻辑。实际上,由于生活的整合性,使得知识的生活逻辑可能是解决知识的学科逻辑与心理逻辑之间矛盾的钥匙。[]

以生活化为导向,本册教材中的每个新概念都力图结合学生已有的经验进行描述。例如第4课《猫和老鼠》中为使小老鼠移动到蛋糕的位置,需要引入坐标的概念,而对于本册教材的学习对象——五年级学生来说,尚未接触过坐标系,但是小学阶段的数学课程中,有“在方格纸上用对数表示位置”这一知识点,具有朴素的坐标概念。因此,本教材从“在方格纸上用对数表示位置”、“用行列表示学生在教室中的具体位置”等学习和生活经验出发,让学生真切地体会用水平和竖直方向的交叉点来表示位置的方法,帮助学生理解坐标和坐标系的概念。又如第1课《梦想剧场》中有关“程序”的概念,先从生活中的经验出发,说明“程序”是指做某一件事的流程,比如做饭的流程、洗衣服的流程等,然后再给出计算机中的程序是指“为了解决某一任务而将指令依次组合在一起的指令序列”。

2.教材内容的结构化呈现

由于本册教材主要面向五年级的小学生,因此本着方便学生阅读,减少认知负担的原则,我们将本册教材的内容以结构化的形式呈现,每一课时均由以下几个部分构成:

(1)学习目标:在每节课的开始呈现本节课的学习目标,方便学生把握该课的主要学习内容。

(2)内容结构:采用思维导图的形式梳理知识内容,建立知识体系,同时帮助学生形成知识建构。

(3)任务描述:在每节课中设计一个任务情景,明确任务目标,形成学习成果的可视化预期。

(4)任务分析:在本册教材中,任务分析表遍布每一课时,我们利用它作为转换支架[],帮助学生梳理任务元素和问题解决的过程,支持学生从纯自然语言的描述转化为Scratch的脚本编写流程。

(5)操作步骤:在此部分内容中,我们避免了说明书式的教材编写模式,不是直接罗列每一个具体的操作步骤,而是按“要做什么—为什么要这么做—怎么做”的思路组织操作步骤,让学生知其然更知其所以然,所谓“行其所知”。此外,操作步骤中,间隔了很多“做一做”或“想一想”等探究活动,提示学生在搭建脚本的过程中,不断发现和思考新的问题,不断修改和调试脚本,这种反复尝试探究的过程不仅有利于学生理解程序编写的过程和方法,还能培养学生独立自主学习的能力,渐进地培养学生的成就感。

五、小结

总体而言,本教材具有以下特点:

基础性:彰显核心素养。本册教材以培养计算能力为基础,在能力培养的基础上进一步培养学生的学科核心素养。

实用性:培养成就动机。本教材的主旨在于培养学生分析问题、解决问题的能力,一切从问题解决出发,以问题解决为目的。

趣味性:开发趣味作品。从本教材的内容结构上可以看出,每一课的内容都是一个有趣的故事或者游戏,让学生在这种游戏中学习,做到“玩中学”、“学中玩”,激发学生的学习兴趣,引导学生开发出属于自己的有趣的作品。

启发性:促进主动学习。通读本教材可以看出,同一个问题可能具有不同的解决方法,但是这些解决方法不可能在教材中一一列出,而是循序渐进地引导学生自己去主动探索,促进学生学习的积极性和主动性,让学生真正成为学习的主人,而不是被动接受者。

参考文献:

[]李艺,钟柏昌.谈“核心素养”[J].2015(9):17-24.

[]钟柏昌,李艺.论知能课程——教育技术学专业课程改革的一种新思路[J].电化教育研究,2011(3):30-35.

[]钟柏昌,李艺.信息技术课程内容组织的三层架构[J].电化教育研究,2012(5):17-21.

[]余小茅.问题的实质是教育如何回归生活[N].中国教育报.2005-10-15(3).

[]钟柏昌.论支架理论视野下的局部探究教学模式.中国电化教育,2011(1):106-109.