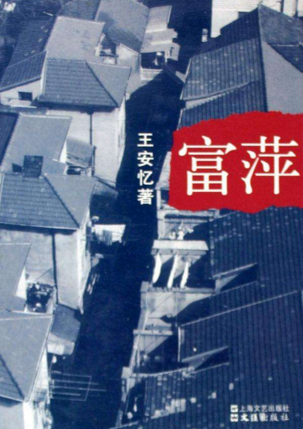

我们通常将有知识才华而取得某些成就的,或有经营头脑而获得较多钱财的等在事业上有业绩的女性,称她们为女强人;也经常将治家有方的,或能有效控制丈夫的等在家庭生活中居主导地位的女性,称她们为女强人。因此,当我们从婚姻择偶的角度,来考察王安忆的长篇小说《富萍》中女主人公富萍的生活经历时,不能不感觉到她也是个女强人。

刘慧英在《走出男权传统的樊篱》一书中,评论王安忆的小说《小城之恋》的创作态度时说:“这是一种对现实女性生存状态的怀疑,也是对反自然的女性现象的猛烈反抗,这从根本上与男权主义的出发点和审视角度相悖。”这段话基本上同样适用于评价《富萍》,但作者巧妙地把“对现实女性生存状态的怀疑”有意或无意地隐藏了起来。《富萍》比《小城之恋》写得晚,在全球范围掀起的促进社会性别平等思潮,不能说对作者丝毫无影响。作者在《富萍》中讲述的是发生在二十世纪五十年代的故事,其中的主要人物富萍和一些重要人物,在今天看来,都是处于社会底层的体力劳动女性。在小说中,作者精心刻意地用饱含深情的笔墨营造了一个微型的女性世界。在这个世界里,男性都作为陪衬成了次要人物。如富萍的舅舅孙达亮虽断文识字,但为外甥女所做的只是陪她到外走走;再如戚师傅虽是能工巧匠,但只配陪着老、中、青三代女性逛大世界,不仅奔前跑后地为她们作各种服务,还要看她们的脸色行事。作者在小说中发生的事情中,合乎情理地限制男性的介入,男性在这世界里的作用被弱化了。而女人们则在她们的领域中充分地展示着自己的能力,她们在这个世界里成了强势群体;富萍更成了众星所捧的月亮,在这群体中绽放出异常光彩,是女中豪杰。

扬州乡村女青年富萍,因父母早逝,跟叔叔婶婶一起生活。在寄人篱下的生活中,养成了倔强而内敛的性格。她没上过学,话不多但勤思考,颇有主见,做事干练,在钝拙中有尖锐,在木讷中见灵性,是个敢说敢为的女性形象。

叔叔婶婶作主,给她订了亲。但“她对自己终身大事看得很重,又不可嘴上问,只能用心”,因此,对这次姻缘富萍既不否定也不认定,而是持观望态度。对象李天华在上海有个做保姆的过房奶奶。富萍之所以能来上海,是男方给的彩礼中有一笔让她到上海“玩一趟”的盘缠。就这样富萍来到奶奶帮佣的主人家落了脚。这里地处上海西区的淮海路,可以看到林林总总的事和形形色色的人。在感受着上海街市的生活中,开拓了眼界,喜欢上了上海。以至奶奶多次催促她回乡成亲都以各种方式拖延着,她想把“玩”转化为“谋生”。

在闸北旱桥下有富萍的舅舅舅妈。舅妈的到来,给富萍逃避首次姻缘,继续留在上海,及时地提供了良机。但舅妈为外甥女设计了第二次姻缘:想把富萍介绍给自己的侄子、垃圾船上的工人光明,结秦晋之好。富萍看不上那摩登的男青年,而舅妈又得知富萍在乡下已定了亲,这第二次姻缘就告流产。

富萍仍无回乡之意,而似乎在寻找什么。工作抑或对象?当她信步漫游到更逼仄破旧的梅家桥时,戏剧性情节发生了:她在帮残疾青年的母亲捡煤渣时,母子俩常留她吃饭,结识了以糊纸盒为生的孤儿寡母;最后,她竟与一条腿残废的这个男青年喜结连理,造就了第三次姻缘的成功。小说末尾,王安忆含蓄地富描写了富萍将为人母的细节。富萍谋生成功,正式地开始了上海人的生活。

在上海谋生过程中,随着时间的推移,富萍经历了从上海西区的淮海路到闸北旱桥下,再至梅家桥的空间转换。这三个空间地段,由“高档”向“底档”切换,与之相应的三次姻缘,则由“被动”向“主动”演进。这两者构成了互为反比的关系。在反比的变化发展过程中,富萍内敛的自主意识逐渐加强,外在的独立行为愈趋激烈,最终成为独立自主的女强人。《富萍》共二十节,写前二次姻缘整整用了十七节,写第三次姻缘只用了三节。对此,王晓明曾指出:“为什么作家要改变那已经覆盖了小说大部分内容的叙述态度,不惜从多面走向单一,从深刻走向浅描?”王安忆在小说中对富萍这样写道:“她可不像她奶奶那样软弱,容易受人影响,她有自己的见解。”奶奶帮佣讲究、挑剔,要在“高档”地段的合她意的人家去做,否则是不做的,但她得靠过继的孙子养老。富萍则不然,不仅不在乎干什么活,还偏在“低档”地段帮人无偿捡煤渣。吕凤仙是个人尖,长得比富萍漂亮多了,但过于挑拣,错过了时机,至今孤身一人,形影相吊。富萍却推掉两次高攀的姻缘,而与残疾青年建立了满意的家庭。两个能干的女性在富萍面前有些相形见绌。也许这两个女性或我们读者对富萍的这样的婚姻有不同的看法和各种理解,但我们不得不承认和佩服富萍的勇气。小说前面的多面和深刻就是为了衬托后面的单一和浅描。多面和深刻呈量变状态,使读者在波澜起伏和错综复杂的情节中,感受着个中的滋味;单一和浅描呈质变状态,使读者在快刀斩乱麻和陡然急转后的情节中,引发着自己的想象。如果说前面显示了作者创作的深刻,那么后面留给了读者深刻想象的余地。

富萍为何放弃和拒绝前两次姻缘而追寻和选择第三次姻缘,不愿与有文化、有上海正规职业的身体健全的男性作伴侣,而偏甘愿与一个无正式职业、身体残疾的男性结连理呢?读完这部小说,我们大都会提出这样的疑问,从而引起深深的思考。

女主人公不喜欢李天华的理由比较清晰:一是对方弟妹多且穷困;二是对方不善干气力活,去挑他一大家人的生计重担,不愿;三是不甘心终老于乡里田间而向往上海的城市生活。她不喜欢光明就令人疑惑了。与国家正式职工光明结合,首先,可以摆脱李天华的婚姻,落户上海过城市生活;其次,有机会像舅妈那样被录用为国家正式职工。但志存高远的富萍,也不喜欢衣着打扮摩登的光明,偏偏爱上了无正式工作且缺损一条腿的残疾青年,加入了“连她自己都不如”的孤儿寡母之家,成为其中的一员。这难免有些使人坠入云里雾中,这到底是何缘故?

王安忆在写前两次姻缘时,不时地揭示了富萍在上海“谋生”过程中与周围人们不协调的地方。如与奶奶经常赌气,两人同床异梦;与舅妈常吵嘴,以至不理不采。亲近的人之间尚且如此,更何况外人!吕凤仙和奶奶是知交,竟还在背后说奶奶的闲话;小君与自己这么友好,来了剧团新人,就忘了自己。“从小生活在不是至亲的人中间,富萍对人一贯保持审慎的态度”因此,她深感世态之炎凉;但她又是要强的人,就是强加给她的好处,也会坚决拒绝的。如戚师傅给她新年红包,她是急红着脸执意不收。作者还写道:“富萍原以为上海人是享福的命,现在才知道,什么是做人谋生的难?上海人就是。可这里又不全是难,而是有得有失。”她看到了奶奶、吕凤仙等谋生的“难”,又见到了她们终于在上海站住了脚的“得”。富萍对人生的辩证看法也许体现了作者的思想。她在“难”中寻觅“不难”,在“有失”中发掘“有得”。当她来到梅家桥时,寻到了“不难”的谋生之处,发现了“有得”的心中的爱人。在这里,富萍受到了“很友善”的温暖,这里的人“对外面来的人都有着谦恭的态度。但这并不等于是卑下,而是含有一种自爱。”那残疾青年“自然而然养成了”一种“弱者的自尊自爱”。饱受世态炎凉之苦的富萍,在这里找到了梦寐以求的“乌托邦”。这里的环境是那么和谐,这里的人是那么亲纯,她内心的伤痛得到了抚慰,面对从“高档”地段降格到“低档”地段的孤儿寡母,她找到了自尊自强的感觉。富萍曾预言:“什么样的事情都会起变化,没有一定之规。”这话是小说创作的伏笔,也体现了作者刻意塑造女强人的良苦用心。王安忆在演绎“婚姻自主”的传统母题时,创造了“富萍式”的女性自主择偶的独特历程,令人耳目一新。这是对当前盛行的“拜金婚姻”反拨,也是对今日女性婚姻的关注,更是对“富萍式”女强人的赞美。通过表现普通人的生存方式及情绪、心态来探求人生的真谛和生活的意义,给读者以心灵的滋润,是王安忆小说创作的重要内容之一。《富萍》属于这一类作品。它告诉人们女性的真正解放,还要取决于女性的自我意识的觉醒。

朱丽叶·米切尔在《妇女:最漫长的革命》中说:“妇女是人类的基础,不可替代。”这是对人类整体一半的女性简明扼要的评价。无论女权主义或女性主义作多大的努力,女性真正获得解放,还有待于社会生产力的发展,要到社会绝大多数的劳动差别基本消失,家务劳动彻底社会化时,才会迎来妇女的真正解放之日。当然,这并不意味着消极等待着妇女解放,而放弃妇女解放的奋斗;而是要在社会生产力的一定水平上,尽最大的努力来争取妇女尽可能高层次上的解放。今天,有“女强人”之称而无“男强人”之称,就说明妇女地位之低。有“女强人”说明还有“女弱人”,而且前者少后者多,无“男强人”更无“男弱人”,说明男性是强势群体,凡是男性似乎都是“强人”。其实不然,如用相同标准衡量,不及“女强人”的“男弱人”大有人在。由于没有“男强人”之称,男性也没了“弱人”。笔者也不能免俗,将富萍列为婚姻择偶方面的女强人,实是为论述之便,绝非轻视之为。鲁迅曾对易卜生的《玩偶之家》问过:娜拉走后怎么办?并进行了探讨。那么,我们也可对王安忆的《富萍》提问:富萍以后的生活怎么样?大家可以对此共同进行探讨。